「フリースクール僕んち」訪問レポート

2025年7月、世田谷区の羽根木公園の近くにある「フリースクール僕んち」に伺い、僕んちのみなさんと一緒に過ごしてきました。この記事ではその様子をレポートします。

〜こちらもあわせてお読みください〜

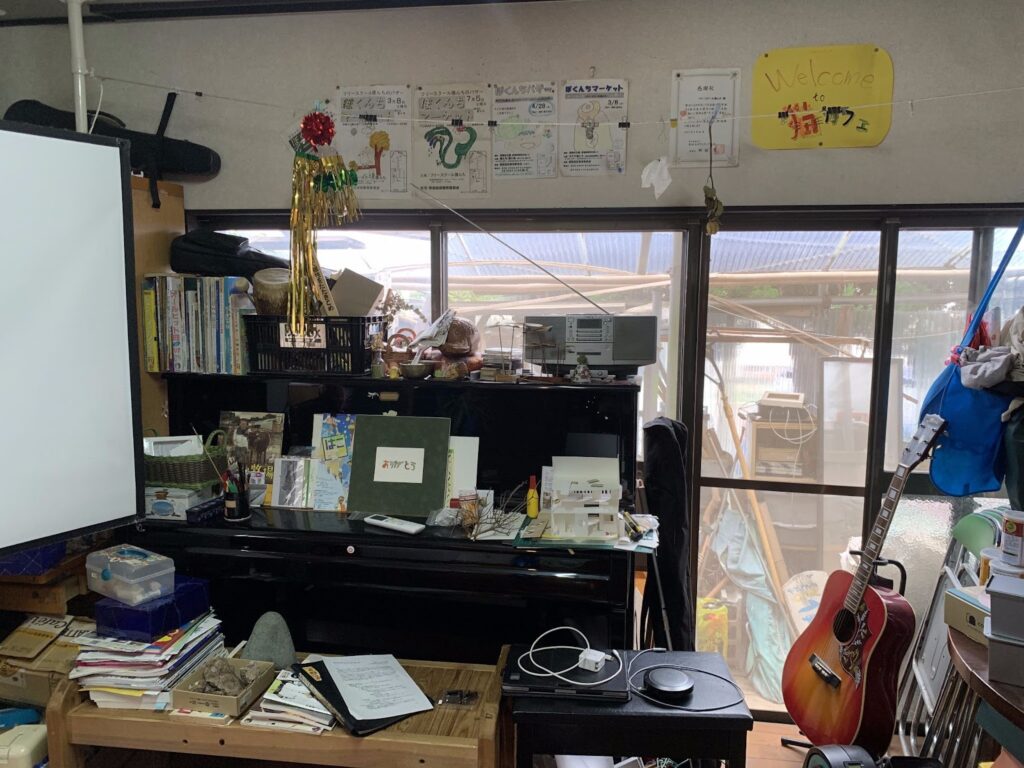

小田急線の梅ヶ丘駅・世田谷代田駅、京王井の頭線の東松原駅からそれぞれ徒歩10分以内。羽根木公園内にある羽根木プレーパーク(詳細はこちら)のすぐそばに、「フリースクール僕んち」はあります。公園に隣接した落ち着いた住宅街の中にあり、建物の中に一歩入ると、そこにはあたたくてワクワクする雰囲気の空間が広がっていました。

靴を脱いで中に入ると、部屋の中央にはローテーブルがあり、壁一面に様々な物が入った棚が並んでいました。キッチンには「おむすび食堂」と書かれたのれんがかかっています。毎週月曜日のお昼に「おむすび食堂」が開かれており、予約すれば誰でも「僕んち」に来て、精米したてのお米でつくられたおにぎりを食べることができます(「おむすび食堂」の実施スケジュールは「僕んち」公式ホームページをご確認ください)。こののれんは10年前の食堂スタート時に、当時のメンバーとスタッフで作ったとの事。毎回、大体10から15人位の子どもや大人がおむすびを食べて、おしゃべりしたり、絵を描いたり、ゲームをしたりして自由に過ごしてゆくそうです。

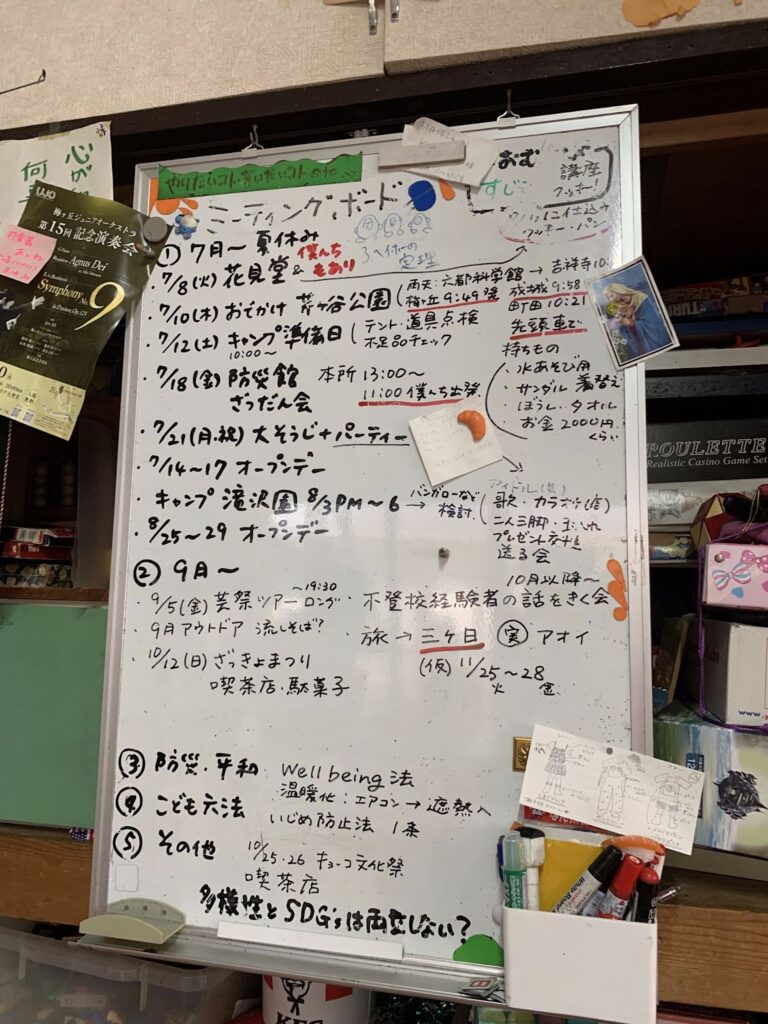

壁には「ミーティングボード」がかかっていました。毎週金曜日の14時から開かれるミーティングは、その日「僕んち」にいる人全員が参加できるもので、日々の「僕んち」での生活についての決めごと、イベントの計画、社会課題や制定が目指されている新たな法律に関する意見などが話し合われます。この日は夏休みや9月以降の活動について決めなければならないことがたくさんあったそうで、ミーティングボードにはぎっしりと議題が書かれていました。

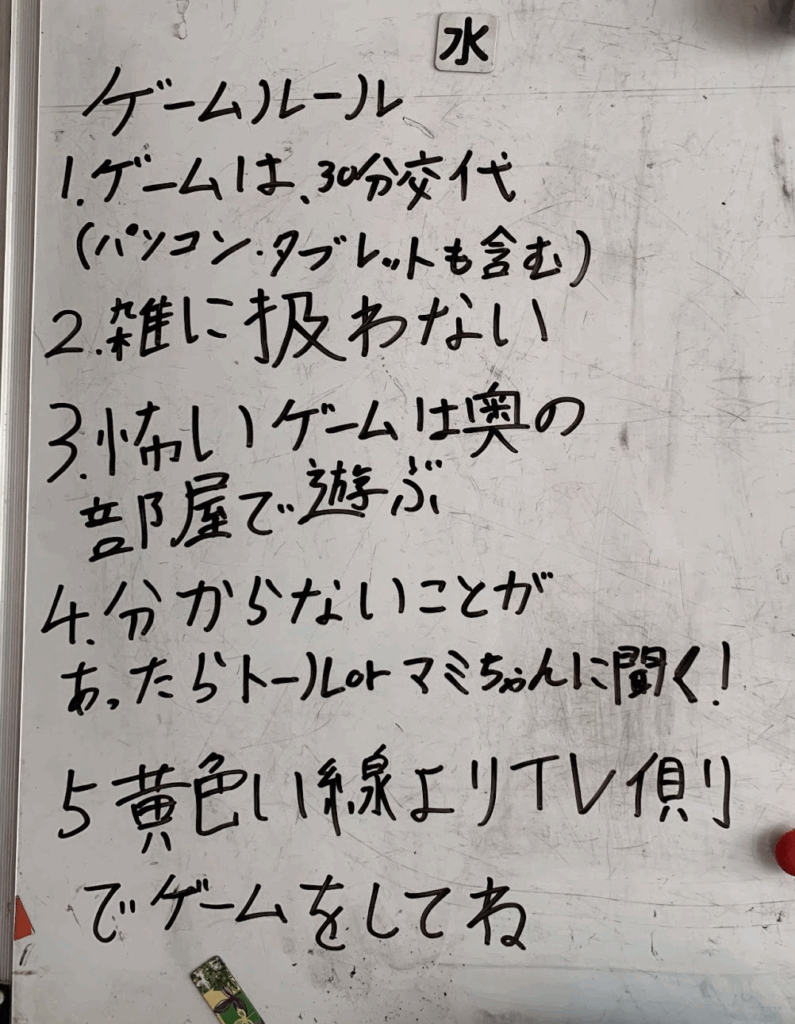

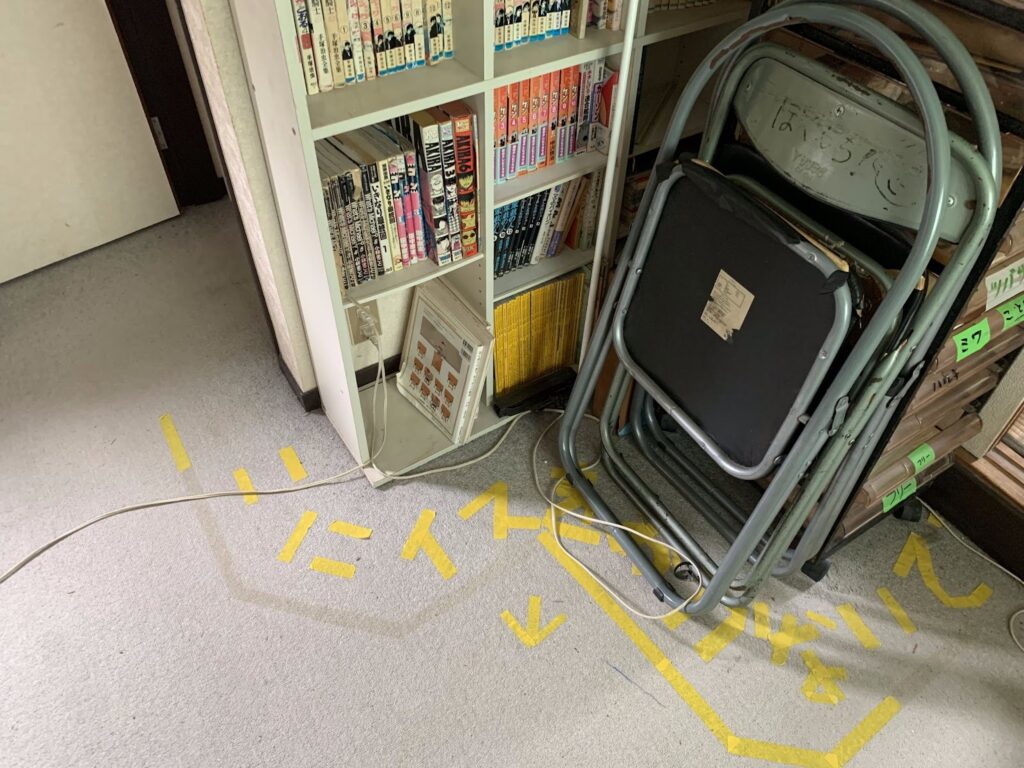

2階にはテレビゲームやコンピューター、漫画、本、ものづくりの道具が所狭しと並んでいます。手前と奥の2部屋に分かれており、1人になって落ち着きたい利用者がいる場合には奥の部屋を閉じて使うそうです。様々な用途でみんなが過ごす場所なので、ゲームをする時のルールが書かれていたり、手前の部屋で複数人が座ってゲームをしていても奥の部屋に行けるように床に貼ったテープで通路がつくられていたりしました。これらは利用する子たちのアイデアで、話し合いによって決まったものなのだそうです。

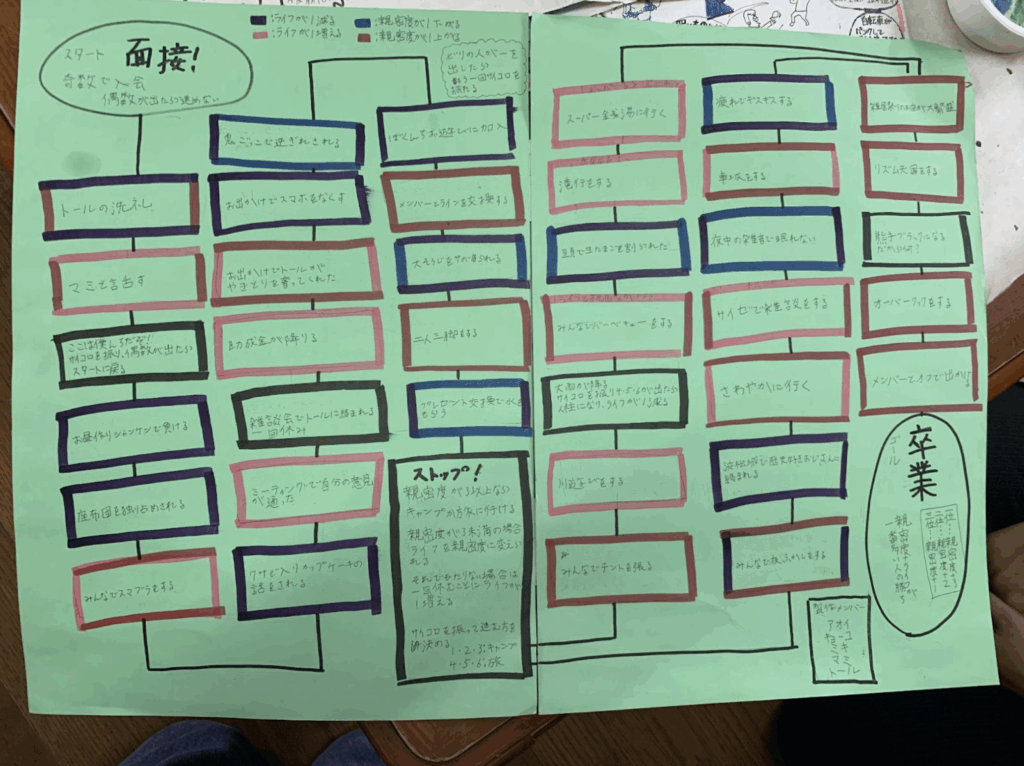

この日の午前中には、オリジナルで出来立てだという「僕んちすごろく」で遊びました。ゴールに着くまでの早さを競う一般的なすごろくとは違って、止まったマスに書かれた内容によって「ライフ」と「親密度」が増減し、ゴール順に関わらず「ライフ」と「親密度」を1番多く持っていた人が勝つというルールです。たとえば、「ミーティングで自分の意見が通った」で「ライフ」が1増えたり、「みんなでテントを張る」で「親密度」が1増えたり。逆に、「頭で生卵を割られた」という「ライフ」も「親密度」も1ずつ減るマスもあり、これは実際に「僕んち」でのキャンプ中に起きた出来事なのだそうです。マスの1つひとつから、「僕んち」での思い出や日常が垣間見えました。

お昼時が近づいた頃には小中学生4人が来室しており、「お昼に何食べる?」「買い出しは誰がする?」「予算はいくら?」といった相談が始まりました。この日は1人200円を出し合い、「僕んち」にある食材と組み合わせてスパゲティをつくることになり、取材に伺った私もそこに入れていただきました!

近くのスーパーで必要な食材を買ってきて、みんなで涙をこらえながら玉ねぎをみじん切りし、ミートソースを調理。ローテーブルを囲み、自然と会話がはずむ中でいただきました。

「僕んち」で過ごした時間を通して、立場や年齢の違いに関わらず、スタッフも利用する子どもたちも皆「ここにいる人」として自然に過ごしている様子が印象的でした。みんなで共に過ごす時間と、みんなの輪をふらっと離れて1人で過ごす時間を自然に行き来している子どもの姿や、近すぎない距離感でありながら互いを思いやる言葉が交わされる雰囲気から、安心して過ごせる自然な日常がここにはあると感じました。

代表のトールさんと、非常勤スタッフのまゆみさんに、お話を伺いました。

――「僕んち」に来ている子どもたちについて教えてください。

トールさん)

1日に来るのは平均で4〜5人くらい、多い日は7〜8人になることもあります。登録している利用者は17人ほどで、小中学生が4〜5人ずつ。あとは高校生以上で、20代の人もいます。今は女の子の方がやや多いです。 最近では、外国から一時帰国した子どもが夏休み期間に数日だけ利用することもあります。この期間だけ子どもが通って日中に過ごせる場所って、あまりないですよね。実社会と同様に、スタッフも含めて色々な人が一緒に過ごしている場所になっていると感じています。

――今「僕んち」ではどんな遊び方、過ごし方が流行っていますか?

トールさん)

最近みんながハマっているのは、協力型ボードゲームの「禁断の砂漠」です。宇宙船のパーツを集めて脱出を目指すゲームですが、結構難しくて、特別ルールを加えてちょっとズルしながらみんなでクリアすることもあります(笑)。あとは、TRPG(対話しながら進めるロールプレイングゲーム)をやっている子もいます。ゲームの進め方やルールが書かれた分厚い本を買って、それを読みながら進めています。「遊び=学び」「学び=遊び」という僕んちのモットーがここにもあります。

まゆみさん)

TRPGを一緒にやったこともありますが、私は全然ついていけなくて…。子どもたちの想像力や読解力に驚きました!

あと、すぐ近くには羽根木プレーパークがあるので、そこに行って思い切り遊ぶこともあります。先日は小学生2人とプレーパーク内の小さなプールに行き、一緒にびしょ濡れになりました!小学生のうち1人は風邪を引いちゃいましたし、私の服は家に帰る時まで乾かなかったです(笑)。

――毎週行われる「ミーティング」での子どもたちの様子はどうですか?

トールさん)

僕んちの全ての予定は、ミーティングで話し合って決めてゆきます。希望を出し合って、予算や日程の制約を考え合わせて、どれをどう実現するかをみんなで検討します。もちろん「金曜日はミーティングがあるから来ない」という子もいますよ(笑)。「僕んち」で過ごす利用者・スタッフであれば誰でも参加できるのですが、最初はミーティングから逃げていたのが「大事なことが決まってしまうから出ないと不利だ」と考える様になり、積極的に参加するようになった子も多いです。そして次第に、人間関係の悩みや、社会問題や人権の話題にも加わり発言したりするようになります。

また、意見が対立した時に意固地になっても話がまとまらないことに気付き、譲り合ったり、第三の道を探したり、妥協したり、といった経験から、それぞれが成長してゆきますね。それって民主主義そのもの。こうして獲得するのが、本当の社会性なのだと思います。

――30年ほどこの場所で「僕んち」を運営されていて、昔から変わらないことと、最近変わってきたことをどのように感じていますか?

トールさん)

昔から変わらないことは、1日に来室する子どもの数。登録者数が多すぎるかもと思う時期があっても、結局、1日に来る人数は10人以下くらいに落ち着く。互いに心地良いバランスがありそうなんです。そしてゲーム。どんなオンラインゲームが生まれても、結局アナログゲームも好きな子が多いのも変わらないよね、きっと。初対面でもすぐ人とつながれて、顔ぶれ次第で、自分たちでルールを変えながら遊べる。ゲームというのは、素晴らしいコミュニケーションツールですよ。

最近は、料理をする子が増えてます。ちょっと前までは、決まった曜日だけ昼食を作っていたけれど、今はほぼ毎日、誰かしらが楽しんでいます。ちょっと努力すれば、2~300円で美味しいものがたっぷり食べられるのがいいんですよね。家で自分で弁当を作ってくる子も増えてます。

それから僕んちと、家や学校や児童館や他の居場所などを、自由に選んで使いこなして過ごしている子が増えましたね。昔は「学校が怖い」「ここしか過ごせる場所が無い」という子が多かったけれど、今は、家で一人でも楽しめる子が「今日は僕んち行こうかな?明日は学校に行こうかな?」という感じで選べる姿は、とってもステキです!

――この記事を読んでいらっしゃる方へのメッセージをお願いいたします!

トールさん)

くれぐれも「どこかに行かなきゃいけないと思わないで!」と伝えたいです。1人でも楽しめる力が、まずはとても大事。いま国をあげて「不登校の子どもの居場所」を増やそうとしていますが、「どこも選ばない」という選択も尊重される社会であってほしいと感じています。

もちろん、結果として僕んちを選んでくれるなら、大歓迎です!おむすび、食べに来てね!

まゆみさん)

家にいる子も毎日ちゃんと成長しています。今ずっと家の中で過ごしている子についても、その状態を否定せず、「今のこの状態に意味がある」と信じられる社会であってほしいですね。

今回は、世田谷区内の「フリースクール僕んち」の日常の1コマをお伝えしました。これからも、子どもたちが過ごす世田谷区内の居場所の日常をレポートしていきます!ぜひご覧いただき、「行ってみたい」「もっと様子を知りたい」と感じた場所があれば、ご自身のタイミングで足を運んでみてください!